ご紹介します。

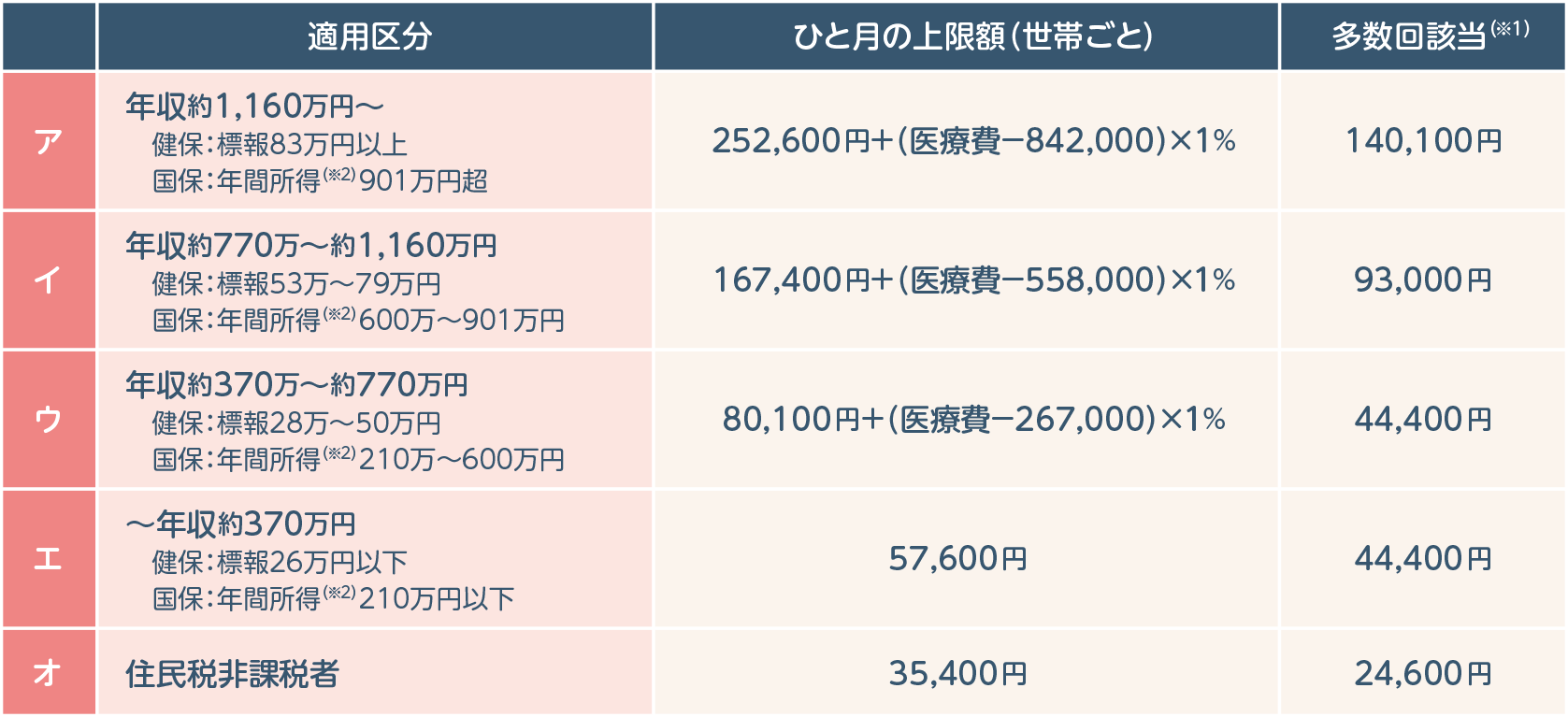

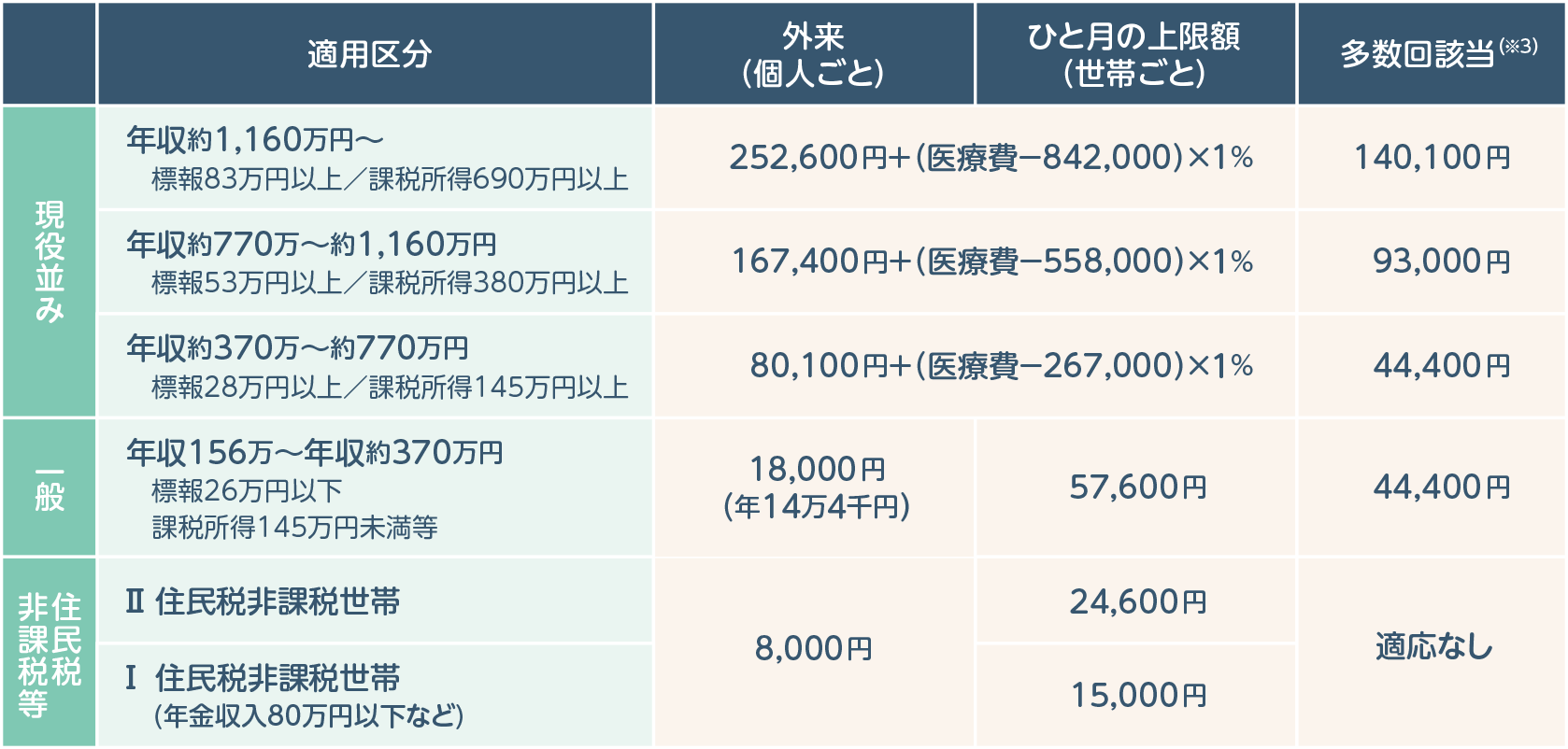

高額療養費制度とは

経済的負担を軽くするために設けられた制度です。

1ヵ月の医療費について、

決められた上限金額を超えた自己負担分は

医療費の給付を受けることができます。

公的な医療保険に加入している方は、誰でも使うことができます。

(平成30年8月診療分から)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成

(平成30年8月診療分から)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成

利用できる制度

どうしたらよいですか?

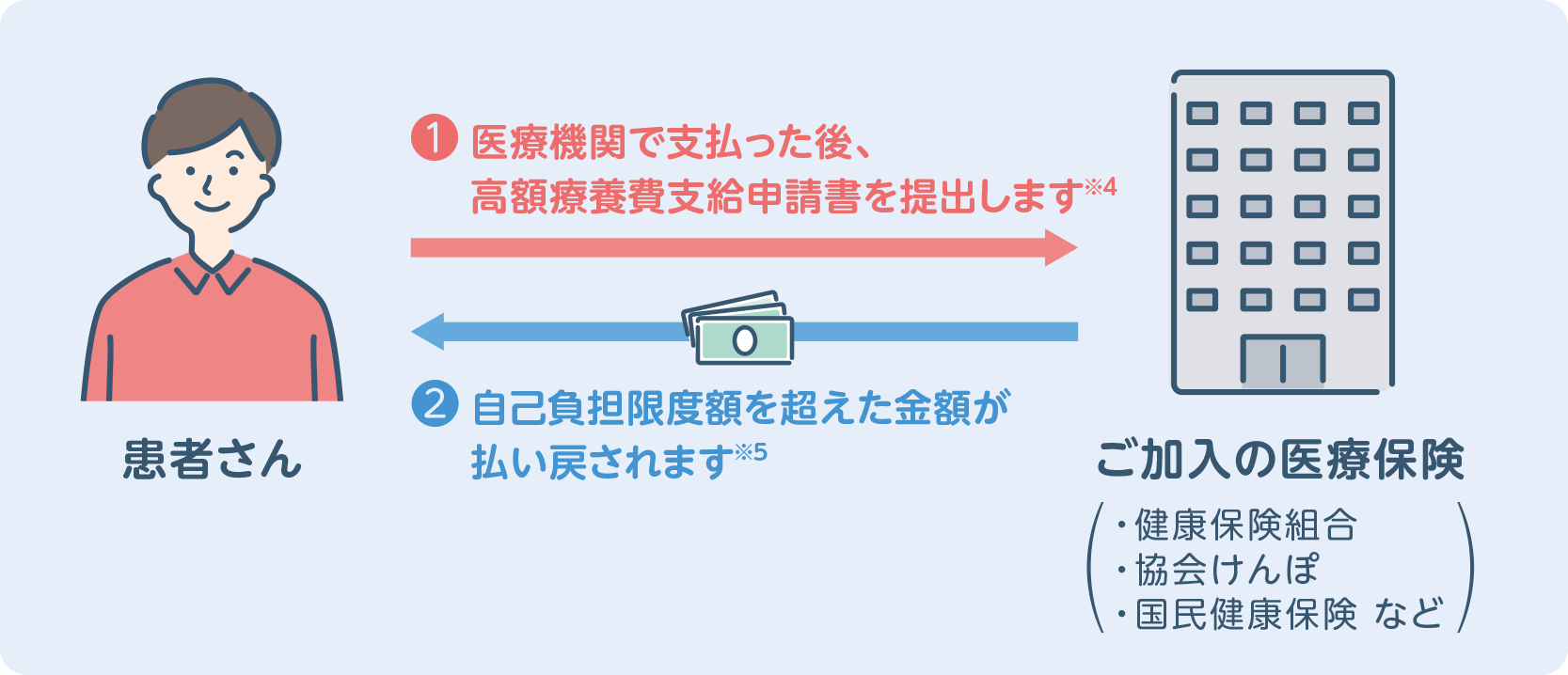

払い戻しを申請する方法

1ヵ月(その月の1日から月末まで)に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。

(平成30年8月診療分から)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成

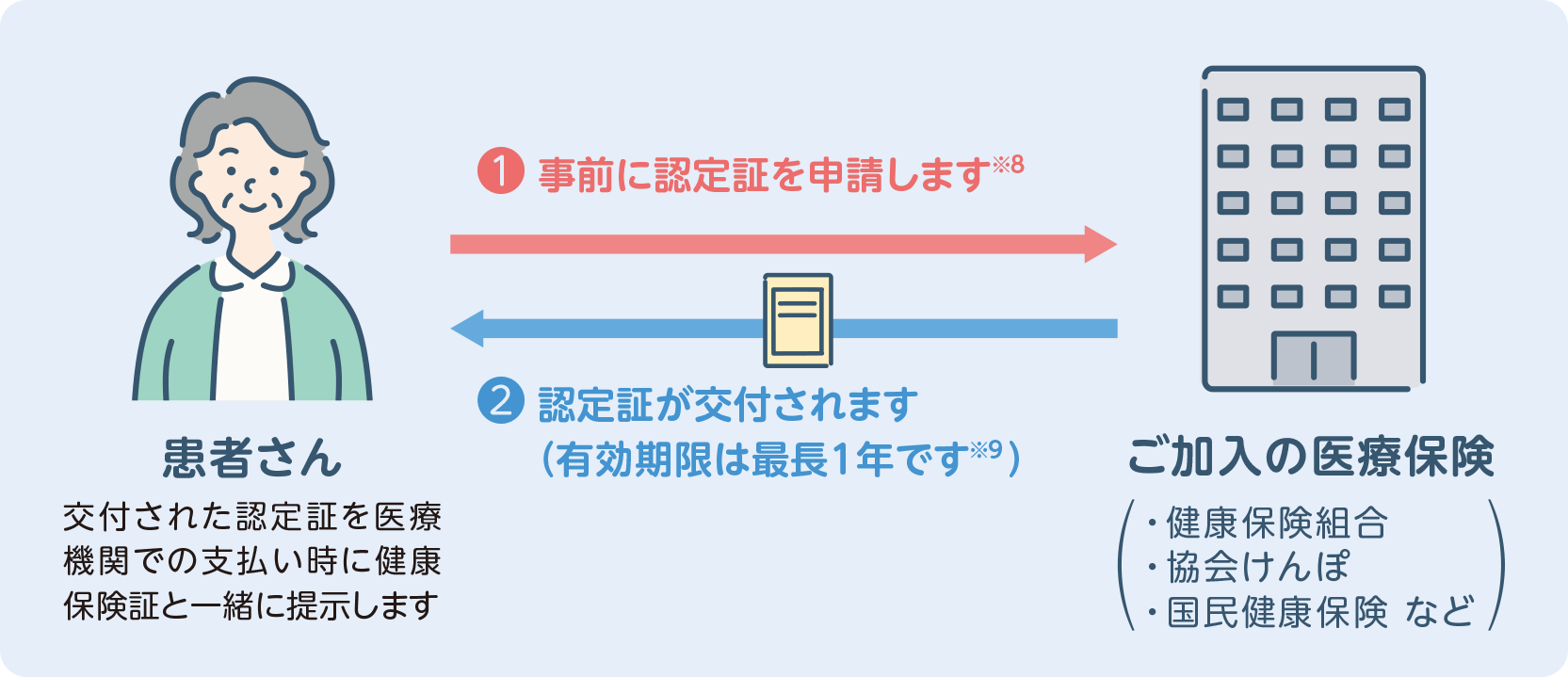

支払いを軽減する方法

(平成30年8月診療分から)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成

住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用となります。

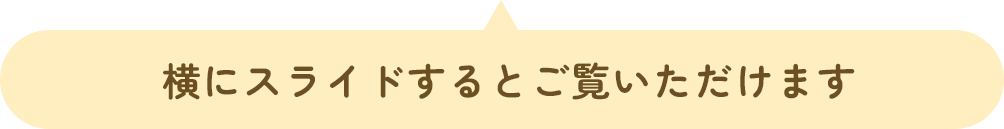

東京医科大学 皮膚科学分野

特任教授

大久保ゆかり 先生

東京医科大学 卒業

東京医科大学 皮膚科学講座 講師

米国スタンフォード大学医学部 研究員

(2004年4月まで)

東京医科大学病院 総医局会 会長

(2009年3月まで)

東京医科大学 医師・医学生支援センター センター長

東京医科大学

皮膚科学講座 准教授

東京医科大学 皮膚科学講座 教授(2014年皮膚科学分野へ名称変更)

東京医科大学 医師・医学生支援センター 教授(11月 医師・学生・研究者支援センターへ名称変更、2019年 ダイバーシティ推進センターへ名称変更)(2021年9月まで)

東京医科大学 学長特別補佐(2021年4月まで)

東京医科大学病院 病院長特別補佐(2021年8月まで)

東京医科大学 皮膚科学分野 特任教授

東京医科大学病院 アレルギーセンター センター長

東京医科大学 名誉教授